苏威求存警示录:从二战轰炸到中东危机(2)

从第二次世界大战到20世纪末,苏格兰威士忌的生产与营销发生了深刻变化,甚至可以说,这半个多世纪见证了苏威的生与死、笑与泪。本文将聚焦二战至1970年代中期,复盘其中的兴衰沉浮,也许能给当今的威士忌困局一点启发。

在威士忌销量与产量飙升的背景下,新蒸馏厂的建设却极为有限。企业更倾向于建造新仓库、提升现有蒸馏厂的产能,以及扩建装瓶与调和工厂。

发麦环节率先实现机械化——1950年,Glen Mhor蒸馏厂安装了首个萨拉丁发麦箱,不久后Tamdhu蒸馏厂也跟进;1966年,蒸馏者公司(DCL)在Burghead开设了滚筒式发麦车间。这些机械化革新都旨在提高产量。

同时,行业还开发了新的废水处理方法,并将蒸馏器的燃煤加热改为燃油加热。调和与装瓶领域也出现了类似的技术升级。这些变革最终都指向了同一个结果——苏威蒸馏厂的传统地板发麦车间陆续关闭。

▲苏格兰传统的地板发麦车间

1945年之后,泥煤在烘干麦芽中的使用逐渐减少。到1950年代末,大多数麦芽仅经过轻度泥煤熏烤,还有少数蒸馏厂开始使用无泥煤麦芽。

1950年代,蒸馏者公司(DCL)旗下的酵母子公司推出了专门选育的酵母,这不仅提升了威士忌品质的稳定性,还提高了出酒率。多数麦芽蒸馏厂会在这种新型蒸馏酵母中加入啤酒酵母混合使用。

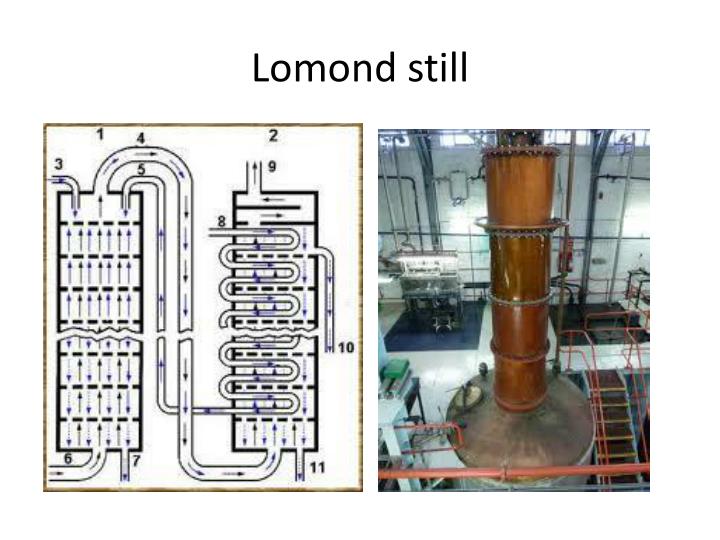

1950年代中期,一种名为Lomond的新型蒸馏器被引入部分酒厂——例如1954年用于Inverleven蒸馏厂,1957年用于Glenburgie蒸馏厂。这是一种混合式蒸馏器,内部装有多片蒸馏板,能有效增加回流,进一步提纯新酒并赋予其层次分明的口感。

▲具有历史感的Lomond蒸馏器

1960年代末,蒸汽加热成为行业标准,取代了煤炭直火加热。此外,传统的虫桶冷凝器被壳管式冷凝器取代,同时还加装了热交换器以提高能源效率,这一点在1970年代燃料价格飙升的背景下显得尤为重要。

谷物蒸馏领域也发生了几项变革,使得大麦麦芽(价格相对更高)在原料中的占比得以降低,转而更多使用未发芽的大麦。

起初,大多数苏威公司都由英国人掌控,随后所有权逐渐发生了变化。例如,加拿大的Hiram Walker在1930年收购了Glenburgie蒸馏厂,1937年收购了乔治·百龄坛父子公司;美国的施格兰父子公司Seagram and Sons在1949年以8.5万英镑收购了芝华士兄弟公司。到1960年代初,超过60%的苏威蒸馏厂都由苏格兰以外的资本控制。

▲芝华士如今归属保乐力加旗下

1970年代,所有权变更愈演愈烈,1971—1981年间有20家蒸馏厂易主。比如,西班牙的Distilleries-y-Crienza公司在1973年收购了MacNab蒸馏厂;同年,美国的Publicker Industries公司收购了Bladnoch蒸馏厂。次年,坎贝尔父子公司被法国的保乐力加集团收购。

这些收购行为大多由在蒸馏或酿造领域有经验的公司发起,它们被威士忌行业的增长潜力所吸引。此外,1970年代末,曾经有人预测苏威行业在1990年代的年增长率将达到4.4%——但历史发展并未如预期,1982年销售额反而下降了8%,那又是另一段故事了。

威士忌行业的初代巨无霸DCL蒸馏者公司Distillers' Company Limited源于1925年的“大合并”——由五大威士忌公司Buchanan、Dewar、Walker、Haig和Mackie合并而成。

▲DCL旗下的经典威士忌品牌

当时,成熟的威士忌库存极度有限,各公司纷纷寻求从其他企业购买库存原酒。考虑到库存原酒的价值,收购拥有库存的公司往往比直接购买原酒更经济实惠。这导致许多小型企业被DCL等行业巨头兼并。

1961年,DCL集团公司掌控着41家麦芽蒸馏厂和6家谷物蒸馏厂。凭借庞大的规模以及涵盖大麦采购、生产、营销和分销的横向一体化结构,DCL在行业中占据主导地位。到1970年代中期,DCL的产量已占苏威总产量的60%。

威士忌业界的初代巨无霸,就这样诞生了。