湿婆的毒酒:当神权允许贱民慢性自杀

活久见,时隔近一个世纪,印度又将踏足历史的深水区——该国宣布将在2027年3月前完成全国人口普查,并同步启动种姓统计。

这是自1931年英属印度统治时期以来的首次种姓普查,彼时殖民者用冰冷的数字切割出印度社会4000多个种姓沟壑。百年时光流转,这道被刻意尘封的伤疤终被重新揭开。

这无疑在印度国内又掀起激烈的争论:统计种姓究竟是提升弱势群体的地位,还是进一步加剧社会分裂?

近百年来,种姓数据一直是印度社会“不可说的秘密”。

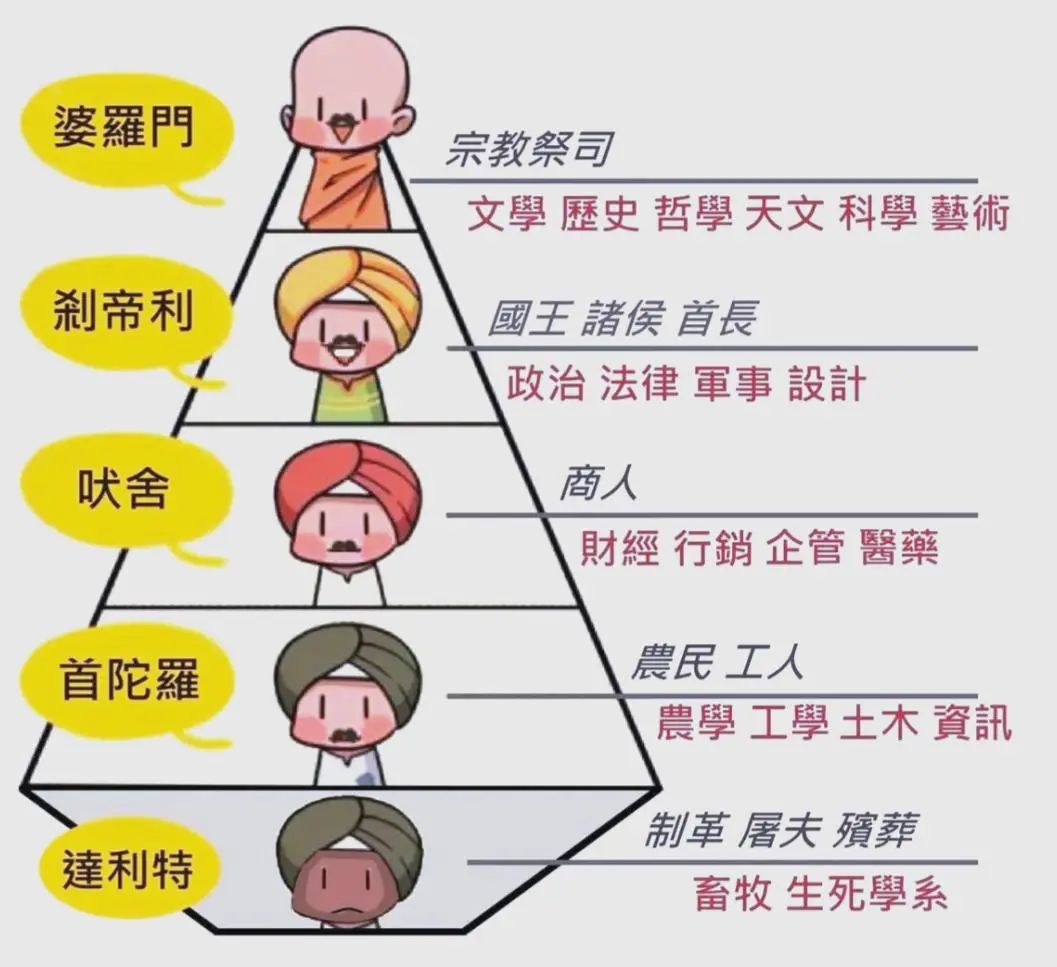

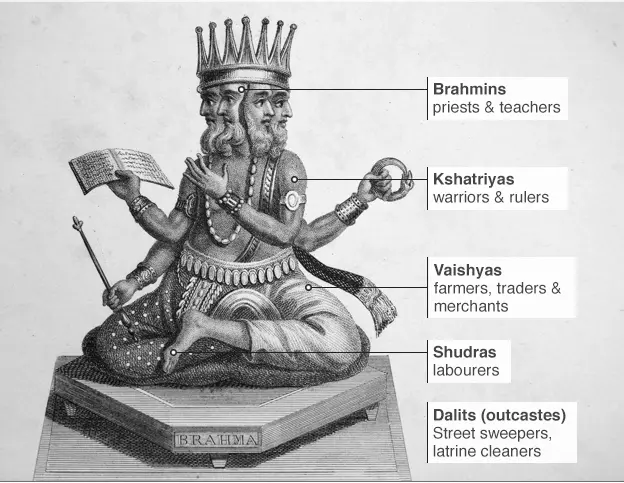

种姓制度如无形的血脉网络,严密支配着印度教社会的每一寸肌理。它以职业世袭、等级隔离、内婚禁锢为骨架,构筑起跨越千年的森严金字塔。高种姓群体垄断特权,低种姓世代承受着系统性剥削。这套精密体系在历史演变中不断裂变——原始四大种姓已碎化为上万个亚种姓集团(迦提),形成盘根错节的微观等级链条,其复杂程度令现代统计学都望而生畏。

所以,你丫的莫迪老仙终于对危险又迷糊的“种姓”下手了。毕竟,再不下手,被假酒肢解的印度社会将被撕裂得“体无完肤”。

众所周知,印度是全球最大的威士忌消费市场。然而,以苏格兰威士忌为代表的公认优质威士忌,在印度市场的份额却非常有限。造成这一现象的一个关键原因,在于印度对进口威士忌征收的高额关税。

此前,印度对从英国进口的威士忌征收的关税高达150%。这包含了50%的基本关税和额外100%的农业建设发展税。值得注意的是,这一税率达到了世界贸易组织(WTO)规则下印度可施行的最高上限。追溯历史则更为惊人——约二十年前,该税率曾一度飙升至惊人的600%。如此高的贸易壁垒,自然促使苏格兰威士忌产业长期致力于推动相关贸易协定的谈判,以期打开印度市场。

值得玩味的是,支撑印度“全球第一”消费量的主体,并非严格意义的国际标准威士忌。实际上,直至今日,印度市场绝大部分被消费者称为“威士忌”的烈酒,是由发酵糖蜜(molasses)蒸馏制成。

这类印度本土烈酒麦芽含量仅10%-12%(远低于威士忌标准),口感浓甜且成本低廉,主导着国内主流市场。2014年印度烈酒消费量超15亿升(占全球第一,超美国三倍),其中主要由这种糖蜜基底的廉价酒类驱动。

印度人不喜食用大麦,在他们的食谱中小麦和大米才是谷物中绝对的王者。甘蔗好种,生命力顽强,省心省力。因此,以蜜糖为原料的威士忌,价格低廉,穷苦大众还算买得起。在居民可支配收入增加和烈酒消费需求激增的刺激下,非法私酿酒厂遍地开花。

而假酒之所以泛滥,毫不夸张地说,由于酒的价格高导致很多人买不起酒,一些印度消费者明知是假酒却仍要饮用。巨大的价格落差是根本诱因——部分假酒折合每升仅需人民币9毛钱,与昂贵的真酒形成鲜明对比。这种庞大的需求支撑了惊人的市场规模:数据显示,印度每年消费约50亿升酒类中,高达40%为非法生产的假酒。

酒,就是他们苦日子里最过瘾的东西。活着太难受,灌一口下去,就像钻进了神仙洞,快活一会儿是一会儿。管他什么假酒真酒,没喝死算命大,喝死了也拉倒,正好省得受罪!

当宪法平等沦为虚妄,酒精成为最廉价的阶级固化工具:占人口4%的婆罗门掌控70%司法权与45%国会席次,却系统性封锁低种姓上升通道,并放任酒精倾销。劣酒灼烧的喉间,浸透着被制度性窒息的光。

监管缺失下,非法私酿频发致命甲醇超标。该国年均约1000人因此丧生,最新惨剧是2025年6月泰米尔纳德邦假酒致37人死亡。

悲剧根源在于畸高酒精税扭曲市场:它推高正规酒价,将穷人逼入地下黑市,政府却损失了潜在税收且需耗费巨资执法。历史证明:唯有建立合理税制与开放市场,才能让政府税收增长、产业良性发展、消费者安全有保障、执法负担下降——“封闭”带来死亡,“开放”通向生路。

那么,问题又来了,合理税制与开放市场可以从根源改变吗?然而,问题远比税收机制更深——它与印度根深蒂固的种姓制度紧密交织,形成了一个难以轻易破解的闭环。

种姓固化贫困:低种姓群体深陷贫困,无力负担因高酒精税而价格畸高的正规酒类。

高税制造真空:畸高的税收实质上是制度性歧视,剥夺了穷人安全饮酒的选择权,制造了巨大的市场真空。

非法市场填补:这一真空被无需纳税、无视标准的非法假酒迅速填补,庞大的刚性需求使其持续膨胀。

选择性执法:有限的执法力量主要针对底层生产者和消费者,形成基于阶层的惩罚歧视;腐败庇护则保护了上层组织者。

苦难循环固化:假酒毒害主要降临在低种姓穷人身上,加深其苦难,政府治理缺位使循环无解。最终,税收体系反而强化了种姓分隔和不公分配。

扭曲的闭环如何破局?

破解这一由种姓制度、高税收与假酒毒瘤构成的闭环,远非简单的经济政策调整,它要求的是一场敢于切割千年社会痼疾、撬动既得权力根基的深层革命。

所以,莫迪老仙,面对种姓普查后可能撕开的真实深渊,你可曾掂量过,掌中紧握的权力,是否真能承担这地动山摇的重量?