旧时光魔法:为何60年代的苏威更加迷人

虫友们可能听过这样的说法:1960年代(及以前)的威士忌更好喝,更有风味。综合多年对于酒蟲拍卖的观察,小编发现1960年代的波摩确实人气更高。更准确地说,那些老酒与现代威士忌可称是风格迥异。至于谁“更好”,则见仁见智。这种差异究竟由何而来?本文尝试揭开其中的秘密。

如今的大麦育种技术突飞猛进,新品种产量更高、适应性更强,酿酒时出酒效率也更优——这当然是好事。但凡事有得有失,就像养殖场的速生鸡,风味难免会大打折扣。

1960年代,主流大麦品种是Maris Otter和Golden Promise。到1980年代,它们因“产量不够高”被逐步取代。有趣的是,如今酿酒师们又重新发现了这些老品种的价值:尽管成本更高,但能赋予酒液更浓郁复杂的风味,这笔投入终究能通过“风味溢价”收回来。

1960年代,地板发麦floor malting还是主流。这种更慢、更依赖人工的发麦方式,虽因经济效益低被淘汰,却藏着独特的风味逻辑——

地板发麦时,麦芽表面会形成一层薄薄的二氧化碳,减缓发芽速度,让麦芽积累更丰富的香气和味道。更妙的是,1960年代的做法里,发芽结束后、烘干前,麦芽会被堆起来“焖”一段时间,可能发生轻微的预焦糖化,让风味更饱满。

如今,仍坚持地板发麦的蒸馏厂屈指可数:Springbank、Balvenie、Bowmore、Laphroaig、Kilchoman、Highland Park……它们的酒里,或许还能尝到1960年代的影子。

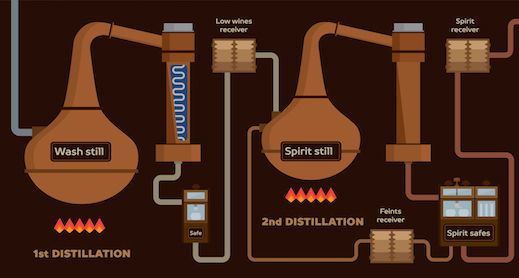

直火蒸馏器(direct fire stills)因效率低、安全风险高,如今已基本被淘汰。但它的“缺点”恰恰是风味的来源——

蒸馏酒液时,锅底容易出现“热点”,温度能飙到500℃。工人师傅们会用翻搅器扒拉锅底防止糊锅。但即便如此,高温下还是会发生焦糖化和轻微灼烧反应。恰恰得益于这些反应,在蒸馏环节给酒液增添了独特的焦香、坚果香,是现代间接加热蒸馏器难以复制的。

其中的道理,类似于炒菜往往比蒸菜更加香喷喷。

研究显示,1960年代后期威士忌行业有个关键转变:从啤酒酵母(brewers’ yeast)转向蒸馏专用酵母(distillers’yeast)。

早期的啤酒酵母“活力差”,效率低还容易污染,威士忌行业不断更新着酵母品种。但老酵母或许也有意外馈赠,加上当年的发酵时间更长,能孕育出更浓郁的果香——这可能是那个年代威士忌“果味鲜活”的秘诀之一。

关于“当年的桶更好吗”,争议不小,但差异确实存在。以雪莉酒桶为例,1960年代更多采用“运输桶”(transportation casks),这些木桶用于运输散装的西班牙雪莉酒,抵达苏格兰后,雪莉酒会被清空,代之以威士忌酒体入桶进行陈酿。

一句话,1960年代西班牙与苏格兰之间的雪莉桶生意,属于是“买椟还珠”玩法。现如今,酒厂们已发明出全新玩法,例如麦卡伦“用雪莉酒短暂润色新桶”。随着优质雪莉桶越来越稀缺,威士忌行业的整体风味正悄然发生变化。

下面这些因素影响稍弱,但也值得一提:

——1960年代斯佩塞、高地等产区用的泥煤更多,给酒液增添了复杂烟熏;

——木质发酵槽(washback)更常见,槽内的微生物群落可能参与风味形成;如今多采用不锈钢发酵槽等新设备;

——陈酿环节更分散,不同仓库、不同环境造就更多样性;

——当年的水源与如今也有差异,而水是威士忌的“血液”。